2025 年 10 月 18 日,北京的秋风里,103 岁的杨振宁先生走了。这位一辈子研究物理的老人,留给世界的不只是写在课本里的公式,更有对国家、对民族的一片真心。他的夫人翁帆后来在《光明日报》里写道:“他这一辈子,为民族复兴、国家强盛、人类进步,交上了一份满意的答卷。” 而杨振宁自己九十岁时写过一句诗,正好能概括他的一生:“沐光而行的一生,如斯如愿;理想奉献的一生,不屈不折。”

1922 年,杨振宁出生在清华园里的西院 11 号。他父亲杨武之是个学者,曾在照片背后写 “振宁似有异禀”,意思是这孩子好像天生有不一样的天赋。这份天赋,到了西南联大时更明显了。1938 年,杨振宁考进西南联大,一开始学的是化学,后来转去学物理。当时西南联大的校舍很简陋,不少是茅草盖的屋子,但杨振宁在这样的环境里,学习天赋反而更突出 —— 物理考了 100 分,微积分也只扣了 1 分,成了学校里的 “学霸传奇”。在这里,吴大猷、王竹溪两位教授带着他走进了物理的深层领域,教他分析 “对称性”、研究 “统计力学”,为他后来的成就打下了基础。杨振宁后来回忆说:“在西南联大学到的东西,一点不比美国最好的大学差。”

1945 年,杨振宁拿到清华的公费留学名额,去了美国。他先在芝加哥大学拿到博士学位,之后进了普林斯顿高等研究院,师从著名物理学家奥本海默。1954 年,他和同事米尔斯一起提出了 “杨 — 米尔斯规范场” 理论。这个理论乍看是复杂的数学计算,可二十年后却成了 “电弱统一理论” 的核心,后来更是帮科学家搭建起 “粒子物理标准模型”—— 就像给微观世界的粒子们画了一张清晰的 “关系图”,成了现代物理学的重要基础。

1956 年,杨振宁又和李政道一起,大胆提出了一个新想法:在 “弱相互作用” 这种物理现象里,“宇称守恒” 是不成立的。这个说法当时打破了学界的固有认知,直到 1957 年,科学家吴健雄通过实验证明了他们是对的,整个物理学界都被震惊了。那一年,两人一起拿了诺贝尔物理学奖。有人问杨振宁,拿这个奖最有意义的是什么?他说:“最关键的是,能帮中国人改掉‘觉得自己不如别人’的想法。”

不过,这位在国外闯出大名堂的物理学家,心里一直装着祖国。1971 年,他成了新中国成立后第一个回中国访问的华人科学家,还在美国到处演讲,热情地给外国人讲新中国的变化。有一次,他收到老同学邓稼先的信,信里说 “中国的原子弹都是咱们自己人研制的”,他在国外看到这句话,当场就哭了。2015 年,杨振宁放弃了美国国籍,正式加入中国科学院,成了中国的院士。他说:“我身体里流的是中华文化的血,根一直在中国。”

这些年里,他为中国的科研和教育做了不少事:帮中山大学、南开大学建科研机构,1997 年还亲自牵头筹建清华高等研究院,到处邀请林家翘、姚期智这些顶尖学者来中国工作。哪怕到了 82 岁,他还坚持每周两次去清华给大一新生上基础物理课,用自己总结的 “渗透法” 教学生 —— 不只是讲知识点,更教大家怎么理解物理的 “味道”。后来,他课堂上的学生里,有人还参与了 “量子反常霍尔效应” 的重大发现,这份学术传承一直延续着。

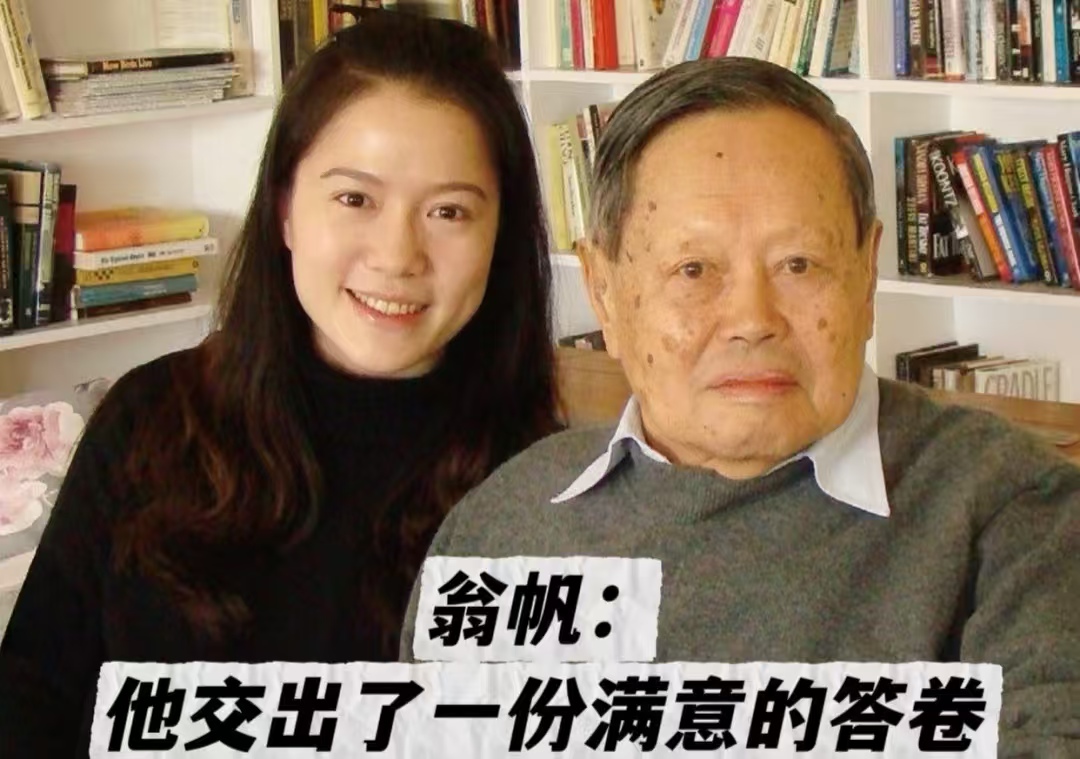

生活里的杨振宁,过得很幸福。1995 年,他在汕头大学认识了翁帆,2004 年两人结了婚。当时因为两人年龄差了 54 岁,很多人讨论这件事,但杨振宁很坦然,说这是 “上帝给我的最后一份礼物”。他甚至还跟翁帆聊过身后事,说 “以后我走了,希望你能再找个好伴儿”。在清华园的 “归根居” 里,他们家墙上挂满了一起出游的照片;在香港生活的十几年里,杨振宁还会开车带着翁帆去逛 —— 从西贡的海边到太平山顶,到处都留下过他们的身影。翁帆后来回忆说:“他给了我一个特别纯净的世界。” 这份陪伴,也成了杨振宁晚年最温暖的依靠。

杨振宁先生最后的日子里,还是没放下对物理的热爱和对中国的期待。他在自己写的《晨曦集》里说,看到中国从 “曙光初现” 走到 “晨曦满天”,坚信 “中国的物理学以后一定会特别厉害”。他给学生翟荟发的最后一封邮件里,还写着 “请继续努力”,这简单的五个字,成了科学精神的接力棒。现在,当我们抬头看星星,就像翁帆说的那样,那位 “在星星上微笑” 的老人,还在用 “自强不息、厚德载物” 的力量,照着我们往前走的路。

(文/人间观察员)