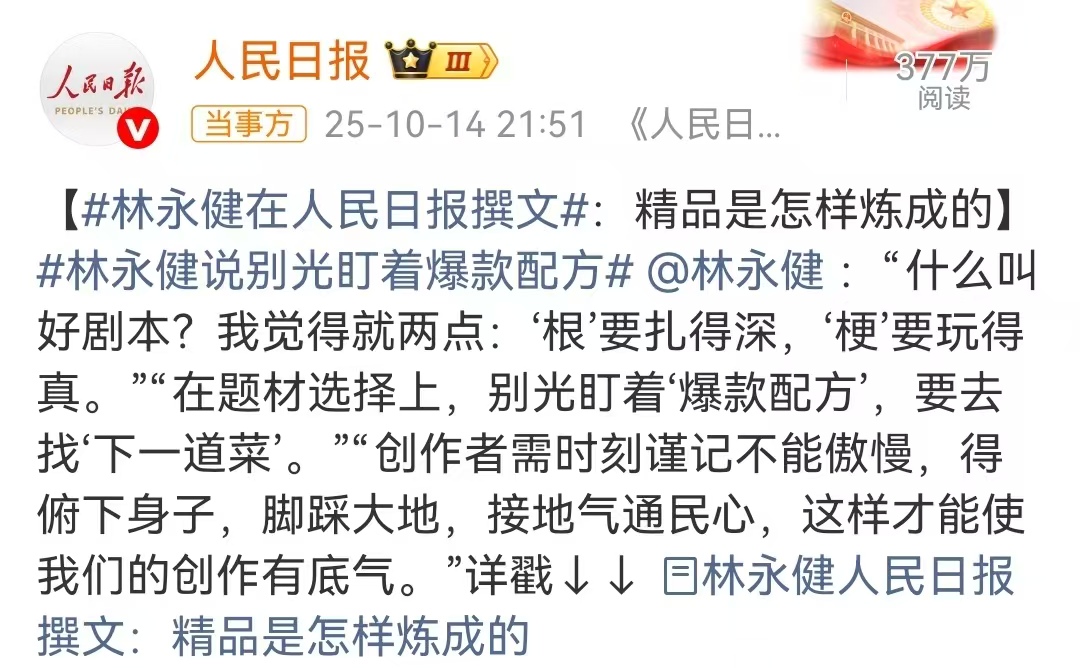

10 月 14 号,《人民日报》发了篇中国电视艺术家协会副主席林永健的文章,叫《精品是怎样炼成的》。这篇文章,一下子就戳中了大家的痛点,评论区里全是赞同的声音。可能有人会问,林永健为什么能在这么权威的报纸上聊行业问题?

要知道,他不只是大家眼熟的 “老戏骨”,演过《喜耕田的故事》《金婚》等经典剧集,还是国家一级演员,现在还管着电视圈的职业道德建设,在片场摸爬滚打快三十年了,所以他说的 “有些顶流演员架子大,自带编剧进组乱改剧本”,可不是随口吐槽,是真见过太多行业里的歪风邪气,想让影视圈别再瞎折腾,回到 “好好做戏” 的正道上。

其实拍电影、拍电视剧这事儿,说简单也简单,说难也难 —— 核心就是 “大家各司其职,配合着把活儿干好”。就拿剧本来说,它不是随便写写的故事,更像整部戏的 “地基”。听圈里人说过,有些编剧为了一个角色的台词,能熬到后半夜,反复琢磨 “这人遇到这事,到底会说啥话”;为了一段剧情的合理性,跟导演、制片人开好几次会,甚至推翻重写,就怕观众看的时候觉得 “假”。

可有些顶流演员进组第一天就带着自己的 “编剧团队”,说改剧本就改剧本。你以为他们是为了把戏变好?根本不是!大多是怕角色有 “缺点”,比如怕演吵架戏显得自己脾气差,就把冲突戏删了;怕配角戏份多抢了自己风头,就硬给配角加 “降智” 台词,把原本连贯的故事改得东一块西一块。上次就有个剧组工作人员偷偷说,有个顶流把男主的 “成长线” 全改没了,从开头到结尾都是 “完美人设”,结果播出来观众吐槽 “这角色跟个木头似的,没一点意思”,最后好好的剧本就这么毁了,编剧躲在监控室里偷偷哭,你说这冤不冤?

再看看林永健,他拍戏那股较真劲儿,圈里人都知道。早几年他拍一部农村题材的戏,为了演好农民,专门跑到山东老家的农村住了半个月,跟着老乡下地掰玉米、喂牲口,连走路的姿势、说话的方言都跟着学。有场戏要演农民蹲在田埂上吃饭,他为了找感觉,真就蹲在泥地里吃了三碗饭,最后镜头里那个 “接地气” 的样子,观众一看就信 “他就是咱身边的农民”。

他常说 “演员的本分就是演好角色,不是耍排场”,这话太实在了。可现在有些顶流呢?进组要带七八个助理,有的负责递水、有的负责撑伞,连走路都有人帮着拎包;拍戏的时候稍微热一点、冷一点就喊停,稍微难点的戏就找替身,自己只拍几个 “露脸” 的镜头。更离谱的是,还把这种 “耍排场” 当本事,觉得 “我有流量,就该享受这待遇”,完全忘了当演员的初心。

现在的观众早就不傻了,不是你有流量就买账。前两年有部流量主演的古装剧,开播前炒得火热,结果播出来剧情稀碎,演员演技僵硬,最后豆瓣评分才 3 分多,没人看不说,还成了 “烂片” 的典型。反观去年的《人世间》,没靠流量明星,全靠扎实的剧本和演员的走心表演,不仅收视率破纪录,还让好多观众跟着剧情哭、跟着剧情笑,成了大家嘴里的 “年度好剧”。这就说明,观众要的是 “能看进去、能记住” 的好作品,不是那些靠流量撑场面的 “花架子”。

林永健这次发声,就像给热闹的影视圈泼了盆冷水,提醒大家别再被 “流量” 迷了眼。想拍出好作品,真得每个人都守住自己的本分:演员得沉下心练演技,别总想着改剧本、耍排场,要知道 “演活一个角色,比啥排场都管用”;剧组得把 “质量” 放在第一位,别因为怕得罪顶流就放任乱改剧本,要保护好编剧的心血,按规矩办事;林永健所在的电视界职业道德建设委员会,也该多管管这些乱象,比如搞点演员培训,让大家明白 “敬业才是演员的立身之本”,要是有人真不守规矩,也该有相应的约束。

说到底,影视圈不是 “流量的游乐场”,是 “做艺术的地方”。只有大家都放下虚头巴脑的排场,少想点流量,多琢磨点质量,像林永健那样踏踏实实拍戏,才能拍出更多像《人世间》那样的好剧,才能让观众真正喜欢,也才能对得起 “精品是怎样炼成的” 这个题目的分量 —— 毕竟,好作品从来不是 “改” 出来的,是 “磨” 出来的。

(文/人间观察员)