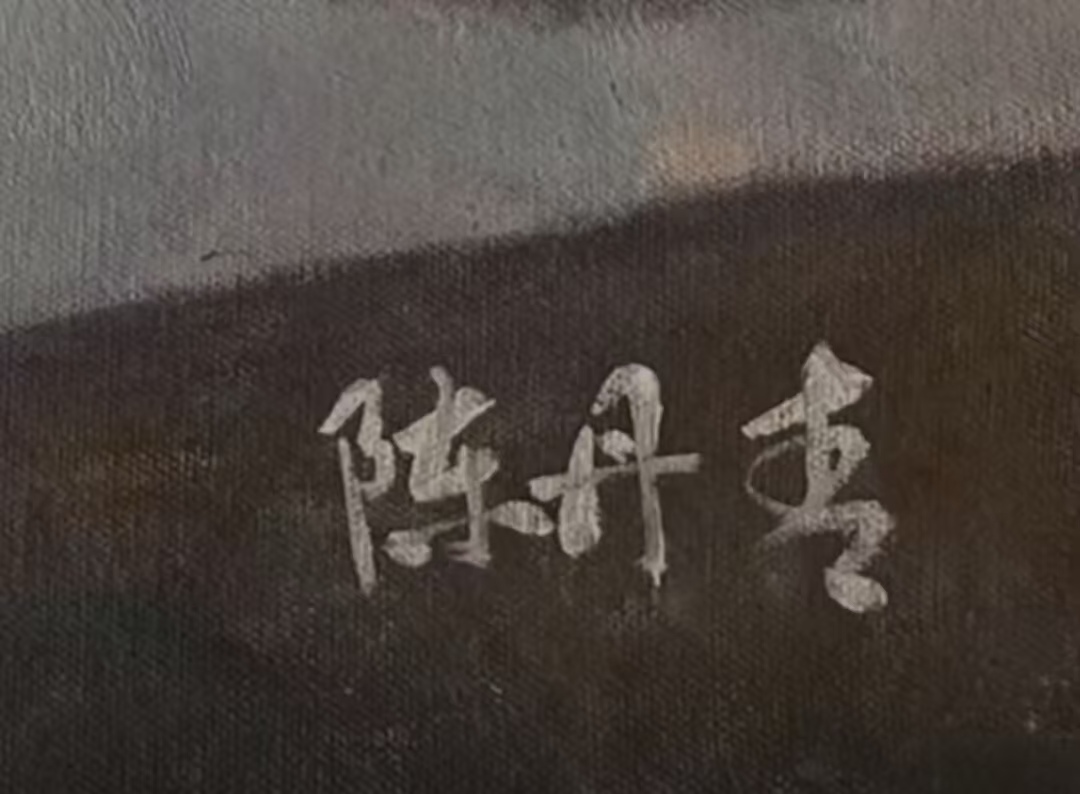

刷到陈丹青相关视频时,中央美术学院研究生洪健翔压根没多想,直到画面里的油画撞进眼里 —— 桌上的静物摆法、光影的走向,连画布边那笔没画匀的痕迹,都和他八年前大一的课堂作业一模一样。可画下面的签名,写的却是 “陈丹青”;配文里,买家高先生说这是花 15 万买的 “名家早年作品”,还附了专家鉴定 “是真迹” 的视频。

这张画的来历,其实满是学生时代的小遗憾。2016 年的央美教室,刚上大一的洪健翔为了找个好角度画静物,干脆站在课桌上动笔。结果老师看完摇摇头:“粉乎乎的,没什么色彩感。” 他觉得这作业拿不出手,收拾东西时就随手留在了教室。在美院,学生丢下的习作每年都会清走一批,谁能想到,这张被遗忘的画,会被人添个签名,当成名家作品卖。直到 2025 年 10 月看到那条视频,洪健翔翻出当年教学存档的照片、画稿花絮,才确定:自己当年没当回事的作业,居然成了 “真迹”。

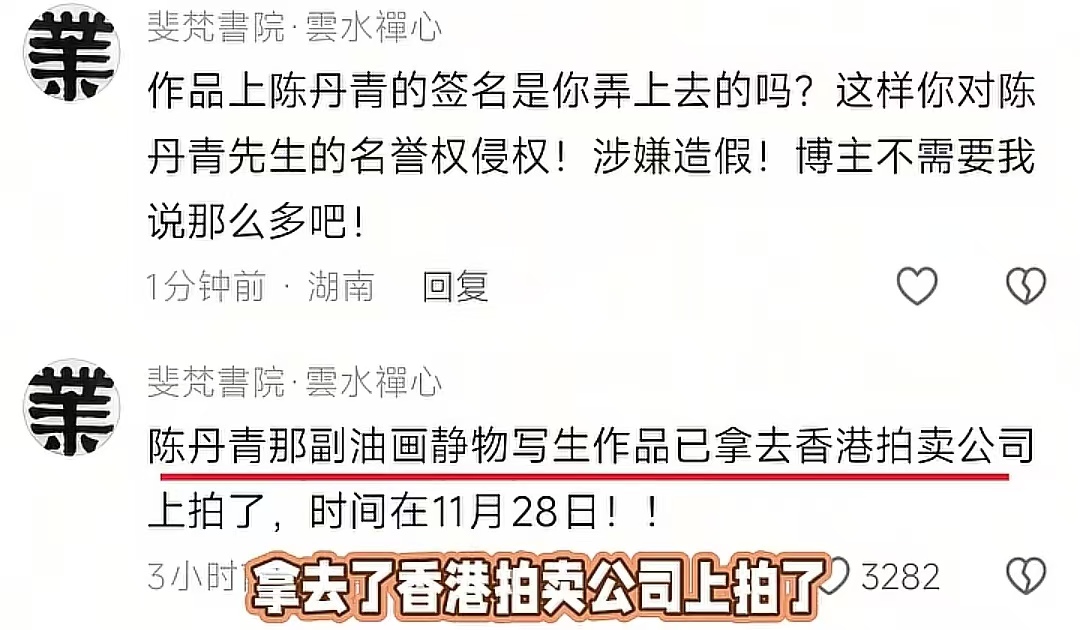

买家高先生的经历,说起来更荒唐。他 9 月从北京一家画廊线上买了这幅画,坦言 “就是冲‘陈丹青’这三个字来的”。怕买亏,他特意找了深圳一家拍卖行的专家鉴定。对方戴着白手套摸了半天,说 “技法成熟,是巅峰之作,以后能值五六十万”,还帮他定了 68 万港币的起拍价,签了送拍合同。后来洪健翔带着证据找到他,高先生第一反应是发火:“你拿的照片上没签名,说不定是 P 的,想借名家炒作吧?”

更离谱的是鉴定这环。高先生口中 “特专业” 的鉴定,既没给正式报告,连专家名字都不肯说 —— 就凭肉眼看,就敢给天价估值。这事儿不是独一份,就像有人说的,艺术品鉴定有时候更像 “凭经验猜”,却总被捧成 “绝对权威”。2024 年就有个文物鉴定黑产案被曝光:有家机构的专家,三年开了 217 份假证书,愣是搞出近十亿的灰色交易。就算没故意骗人,鉴定的人凭着对名家风格的主观印象,忽略了材料本身,也能闹笑话 —— 比如洪健翔自己说,当年用的是 “便宜颜料”,到了专家嘴里,倒成了 “有年代感的佳作”。

后来洪健翔的同学陆续站出来作证:“当时看着他站在桌子上画完的。” 这一下,更多猫腻露了出来。在二手平台上搜名家名字,能跳出一堆 “范迪安作品”“靳尚谊习作”,标价几千块,还打着 “美院流出” 的旗号 —— 这些假画,大多是这么造出来的。而洪健翔自己的画,最高也就卖过 2 万 8,跟这张假画的 15 万比,差得不是一点半点。他说起来,又觉得好笑,又有点不是滋味。

直到现在,木心美术馆还没传来陈丹青的回应,但这事儿早不是两个人的纠纷了。以前吴冠中也遇过假画维权的事,现在又出了央美习作被添签名的闹剧 —— 藏在背后的问题太明显了:有人为了撑 “收藏品位”,盲目追名家;有人把艺术品当成炒钱的工具;连鉴定都没个统一标准,很容易被利益牵着走。那些戴白手套的 “专业鉴定”,那些动辄几十万的估值,在一张被遗忘的学生作业面前,显得特别讽刺。

现在高先生还在跟拍卖行协商,嘴上说 “行里规矩是买定离手,看走眼只能认”,却还是盼着有新机构能免费鉴定,证明这画是 “真的”。而洪健翔的视频评论区里,有人调侃:“当年老师一句差评,反倒成了造假的商机”;也有人问:“被冒名的陈丹青,还有被侵权的毕业生,到底谁该维权?”

其实这张游走在真假之间的画,更像一面镜子 —— 照出了艺术市场的浮躁。当签名比画本身值钱,当专家的话比创作真相管用,真正的艺术价值,反倒被埋在名利里,看不见了。

(文/人间观察员)