上海人包动车、深圳人组专机,400 万歌迷往新疆赶 —— 明眼人知道是看刀郎演唱会,不知情的还以为乌鲁木齐在办 “小春运”。这场演出哪是唱歌,简直是场 “文化爆点”,直接带火乌鲁木齐文旅,光消费就超 1 亿,给全国同行上了堂实战课。

酒店早被抢空了。夜市里的维吾尔族大叔干脆喊:“没订着房就来我家住!” 黄牛急得连夜翻《维汉词典》,就为了找本地民宿租给游客。连博格达峰都像在 “纳闷”:我这儿雪崩都没这么热闹,这到底咋回事?

乌鲁木齐把细节做得特别到位。机场通道改成 “歌词大道”,奥体中心座位上全铺着爱德莱斯绸,听个歌还能顺带体验非遗。手里攥着演唱会票根,瞬间成全城 “VIP”:吃抓饭能打折,打车司机可能送你 CD,进景区都不用排队。

公安、消防全程守着,跟 “歌迷保镖” 似的。夜市直接变 “不夜城”,烤羊肉的香味飘到凌晨四点,不知情的还以为乌鲁木齐改了作息。抖音直播间里 800 万人跟着合唱,热搜每分钟都在涨;场外没票的上千人举着 CD 壳,硬是把《谢谢你》唱成了 “乌鲁木齐市歌”。出租车司机在对讲机里催:“快往文化中心开,还能蹭上最后一首!” 烤包子摊主艾力一边直播一边喊:“快送 20 个热包子到门口,别冻着刀迷!”

台下的画面最戳人。62 岁的哈萨克族大爷揣着 2005 年的旧票根,专门来听《花儿为什么这样红》;旁边 28 岁的儿子拍着《罗刹海市》发工作群;膝盖上 5 岁的小孙女跟着哼 “马户爱听那又鸟的曲”。一家三代凑在一个舞台下,各有各的感动 —— 这就是音乐能跨代沟的魔力。

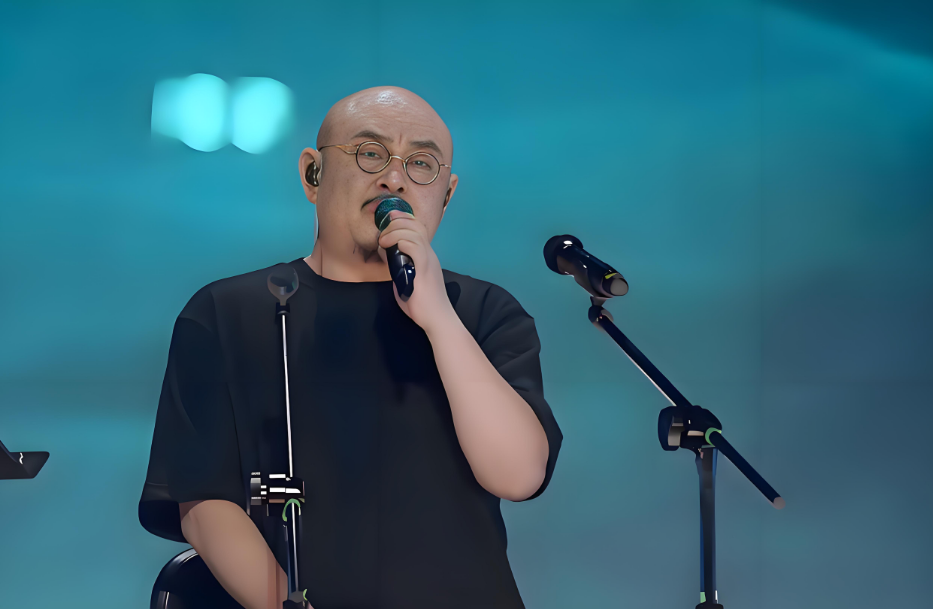

刀郎也被歌迷的热情打动了。原计划 11 点散场,结果他在台上捡了四次鲜花,抹了好几回眼泪,被大家喊着 “返场” 三次,不得不又多唱了好几首。最后他戴了顶维吾尔族小花帽,朝着四个方向鞠躬,每个躬都弯了七八秒,加起来有半分钟;眼角的泪光被镜头拍到,全场齐声喊 “刀郎辛苦了”,声音大得快把屋顶掀了。

这场演唱会还藏着不少 “巧心思”。现场发的 “时光手册” 特别走心:左边是 2004 年《2002 年的第一场雪》专辑封面,右边是 2025 年的歌单,中间夹着乌鲁木齐老地图,标着 “八楼”“宏运大厦”“五一夜市”—— 这哪是歌单,分明是帮大家回忆青春的 “情怀地图”。周边产品也暖:买个胡杨帆布包,就捐一顿学生餐;买充电宝捐 10 元修壁画,买 T 恤捐 15 元教非遗,后来还有企业追加 100 万建 “刀郎音乐教室”。

乌鲁木齐为方便游客,更是下足了功夫。临时开了 “刀郎专线” 公交,车上循环放刀郎的歌;酒店推出 “刀郎套餐”,连叫醒服务都是刀郎歌单;停运 14 年的 2 路公交车也 “复活” 了,变成 “城市畅游专线”,不少歌迷专门来打卡 “歌里的二路汽车”。文旅局还提前规划了 26 小时 CityWalk 路线,天山明月城把汉唐风格和夜市烧烤结合,逛着就像 “穿越” 了一样。

现在的乌鲁木齐早不是地理书里 “灰扑扑” 的样子了。亲子团去南山牧场看银河、学骑马;文艺青年挤爆博物馆,就为了看 “小河公主”;年轻人去葡萄园露营,自己烤串调酒。古生态园、大巴扎这些地方游客暴涨,《木卡姆恋歌》票房创十年新高,湖畔音乐会一场能聚两万人 —— 在这儿,不是单纯看演出,是真能 “沉浸式感受文化”。

据新疆文旅部门预测,刀郎这次巡演收官,带动的文旅消费能超 25 亿元,相当于 2024 年新疆整个国庆黄金周收入的 1.4 倍。而且下半年乌鲁木齐还有马拉松、冰雪节,以及更多演唱会,根本停不下来。

别的城市还在想 “怎么吸引游客”,乌鲁木齐已经用行动证明:文旅不是靠花哨营销,是靠真心实意留住人。每首歌、每串烤肉、每处风景,都是让游客 “来了就不想走” 的理由 —— 这才是最实在的 “流量密码”。

文/星动时刻